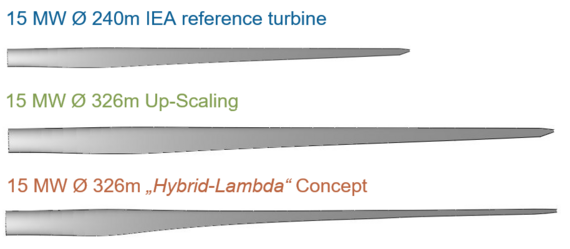

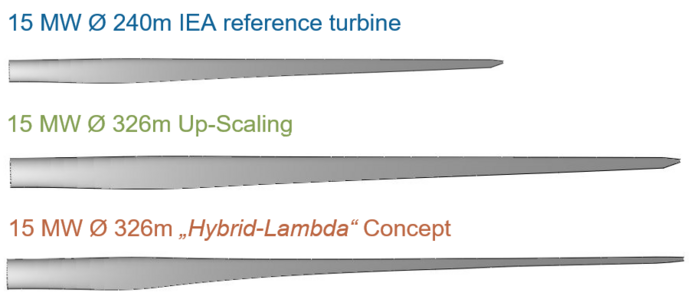

Die Steigerung des Wertes der Windenergie ist entscheidend für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung. Mit dem zunehmenden Anteil der Windenergie am Energiemix wird es in Starkwindzeiten einen Überschuss an verfügbarer Energie geben, während in Schwachwindzeiten ein Defizit verbleibt. Das bedeutet, dass der Wert der Windenergie in Schwachwindperioden besonders hoch ist. Die Planung und der Betrieb künftiger Windparks stehen daher vor zwei großen Herausforderungen: Einerseits soll der Energieertrag bei niedrigen Windgeschwindigkeiten maximiert werden, was größere Rotoren erfordert und die strukturellen Belastungen erhöht. Auf der anderen Seite müssen die strukturellen Belastungen bei hohen Windgeschwindigkeiten begrenzt werden. Diese Herausforderungen erfordern fortschrittliche Regelungsalgorithmen, die die spezifischen Einströmbedingungen von großen Windkraftanlagen und den strukturellen Zustand der einzelnen Anlagen berücksichtigen. Die Entwicklung der Regelung wird sich auf die so genannte Hybrid-Lambda-Windturbine konzentrieren, eine Turbine mit einer sehr geringen spezifischen Leistung, die in der ersten Förderperiode entwickelt wurde (Link). Dieses Turbinenkonzept verfügt über einen Schwachwind-Betriebsmodus, der auf eine Leistungsmaximierung abzielt, und einen Starkwind-Betriebsmodus, der eine Lastbeschränkung anwendet und dennoch die Leistung optimiert.

Projektziele

Das Hauptziel ist die Entwicklung fortschrittlicher Regelungsalgorithmen für einzelne Windenergieanlagen und für Windparks, die den Wert der Windenergie maximieren. Dies beinhaltet die folgenden Teilziele:

- Entwicklung von datengestützten Modellen: Erstellung präziser Modelle zur Vorhersage der Leistungsabgabe und der strukturellen Lasten in Hybrid-Lambda Windparks.

- Integration des strukturellen Zustands einzelner Turbinen in die Regelungsalgorithmen: Verteilung der Lasten im gesamten Windpark und Leistungsmaximierung auf Windparkebene.

- Lebensdauer der Rotorblätter: Bewertung der Auswirkungen von Regelungsstrategien auf die Lebensdauer der Rotorblätter.

Methodik

Das Teilprojekt C05 konzentriert sich auf Hybrid-Lambda Windparks und große Turbinen mit geringen spezifischen Leistungen. Die wichtigsten Ansätze umfassen:

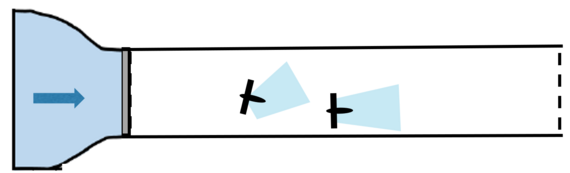

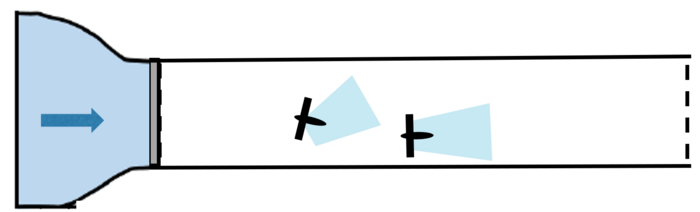

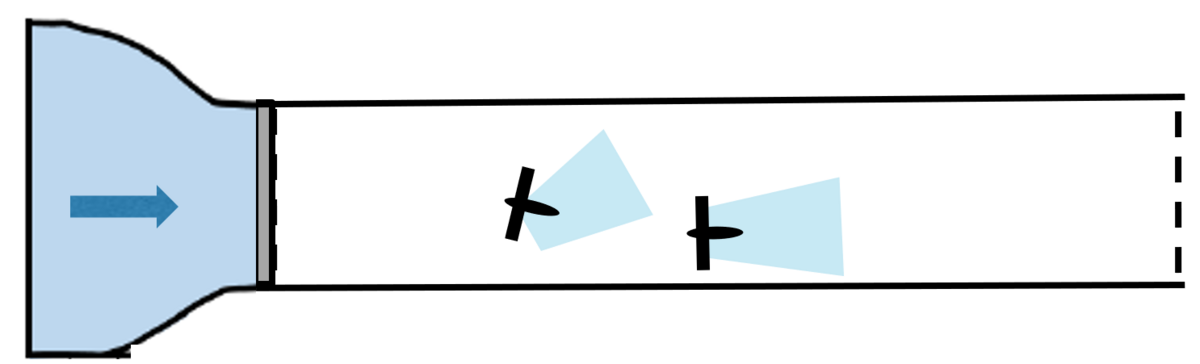

- Entwicklung von Betriebsmodi: Diese Modi zielen auf eine Lastreduzierung ab und kompensieren Nachlaufinteraktionen. Mit Hilfe von Large Eddy Simulation (LES) und Windkanalexperimenten mit zwei skalierten Turbinenmodellen werden die Auswirkungen der Einströmbedingungen auf die Nachlaufinteraktionen in den verschiedenen Betriebsmodi untersucht. Die Ergebnisse werden zur Erstellung datengesteuerter Modelle verwendet, die die Grundlage für die Entwicklung von Reglern bilden.

- Optimale Regelungsstrategien für einzelne Turbinen: Die Auswahl der Betriebspunkte erfolgt auf der Grundlage von Lastbeschränkungen und zielt auf die Maximierung der Leistung ab. Die Optimierung von Regelungskoeffizienten wird einem automatisierten Prozess durchgeführt. Durch die Integration des digitalen Zwillings können Änderungen im strukturellen Zustand der Turbine in die Regelungsstrategie übernommen werden.

- Optimale Regelung des Windparks: Dynamische Programmierung dient zur Entscheidungsfindung und wird die Steuerung des Windparks optimieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Lastverteilung innerhalb des Parks und der Maximierung der Windparkleistung.

- Validierung von Regelungsalgorithmen: Umfassende Validierungen erfolgen in numerischen Simulationen (einschließlich des digitalen Zwillings, OpenFAST und LES) und experimentellen Versuchen. In den Windkanalexperimenten werden zwei neu entworfene Modell-Windturbinen (MoWiTO 0.9) eingesetzt, die in dieser Förderperiode entwickelt werden, um die Wechselwirkungen zwischen zwei Turbinenmodellen zu untersuchen. Zusätzlich werden die größere Modellturbine (MoWiTO 1.8) und das aktive Gitter eingesetzt, welche in der ersten Förderphase entwickelt wurden.

Zu erwartende Ergebnisse

Die vorgeschlagenen Ansätze zielen darauf ab, die Leistungserzeugung bei niedrigen Windgeschwindigkeiten zu erhöhen und gleichzeitig die strukturellen Belastungen bei starkem Wind zu minimieren. Hierbei werden Informationen über die Nachläufe und die Anströmungscharakteristika sowie die Überwachung des Strukturzustands in die Regelungsalgorithmen integriert. Durch die Einbettung der Erkenntnisse aus dem digitalen Zwilling in die Regelungsalgorithmen kann die Leistung des Windparks verbessert, das Strukturdesign neu bewertet und die Lebensdauer der Turbine verlängert werden.

Teilprojektleitung

Ammerländer Heerstraße 114-118

26129 Oldenburg

Ammerländer Heerstraße 114-118

26129 Oldenburg

Projektmitarbeit

Ammerländer Heerstraße 114-118

26129 Oldenburg

Ammerländer Heerstraße 114-118

26129 Oldenburg